会長の”三行日記”

2016.02.25

21世紀枠出場校見学その2 No.2815

小豆島高校野球部の続きです。杉吉監督のお話しでは秋には決勝で高松商に勝ったというものの、その前の夏の大会では3回戦でコ-ルド負けを喫したと言います。たとえチ-ムの編成が異なっていても、リベンジに燃えて夏以降、かなり猛練習に取り組んだのではないでしょうか。

でもお話を聞くとこの学校、結構生徒の自主性に任せているみたいです。こうした練習も、月の初めに監督が全体練習のスケジュールを選手にわたし、選手はそれにそって練習メニューを考えると言います。私が監督と話した後でも生徒が3~4人、グランドに出てきて自分たちだけでフィ-ルディングの練習をしていました。

また目についたのが17人の部員が全員いたわけではありませんが、目にしたほとんどの部員がいわゆる野球部独特の丸刈りではなく、髪の毛をのばしていたことです。このまま甲子園にも出るのですかと聞いてみたところ、丸刈りに変える理由は何もありませんという言葉が返ってきました。

そのくらい信念を持って子どもたちと接触しているのでしょう。後で知ったのですが、杉吉監督の赴任当時、負けて当たり前という雰囲気が部に蔓延していたと言います。それを払拭するため、島外から講師を招いて科学的なトレーニング理論を取り入れる一方、根性主義の象徴でもある丸刈りを廃止したとのことです。

そしてその改革が実り、2012年の春の香川県大会優勝という快挙を成し遂げたのですが、当時の部員はわずか12人だったと言います。その快挙の影には、杉吉監督が掲げる「エンジョイベースボール」というモットーがあるようです。

部員数の少なさをハンディではなく、メリットに変える工夫をしているのです。逆に言えば部員数が少ないため、効率的に練習ができ、一人ひとりへの指導もきめ細かくできるわけなのです。

少し写真も撮らせてもらったのですが、グランドの横にはマシ-ンでバッティングができるゲ-ジが3つもあります。こうしたところも少ない部員を補う工夫で、人数の割にはそれなりにバッティング等も効率よくできるのではないでしょうか。

とにかくこのような学校を眺めてくると、ただ野球だけをやっていればよいという学校ではありませんから、我が母校にも結構参考になるところがあるものです。そしてもう一つ、忘れていたのが地域の人たちに練習時から積極的にその光景を見てもらっていることです。

ネット裏の観覧席にはそのようなメッセ-ジも貼り出されていました。お互い張り合いが生まれてくるということなのでしょうか。応援する周囲の人たちと一体となることも、また違った力を引き出すことになるかもしれません。是非こうしたチ-ムに温かい声援を送ってあげたいものです。

2016.02.24

21世紀枠出場校見学 No.2814

全研の帰り、家内の実家が小豆島ということもあり、実家で1泊させてもらうことにしました。19日のお昼で全大会が終わった後、フェリ-で島に渡ったわけですが、何度も訪れているこの場所ですから観光も不要で、夕方まで何をしようかと考えたところ、選抜の21世紀枠に選ばれた小豆島高校のことを思い出しました。

折角の機会だから少し練習風景を眺めてみたいと思ったのです。思いついたら矢も楯もたまらず、父の車を借りて早速、同校のグランドを覗きに行きました。ところが生憎、グランドではそれらしき練習をしている姿が見えないのです。

でも折角来たのだからと思い、一部グランドの近くにいた野球部員らしき生徒に声を掛けてみました。そうしたところ、テスト期間中のため今日はボ-ルを握った練習をしないということを教えてくれました。それでもあそこに監督さんがいることを告げてくれたのです。

こちらもほとんど自分の都合で行ったのですから、全く図々しい以外何物でもないのですが、監督さんに声を掛けさせていただきました。やはりこちらの人は親切ですね。誰もいないグランドのネット裏にある小さな観覧席に案内してくれ、部員にも座布団を持って来させ、丁寧に応対してくれたのです。

もっともグランドで通常の練習をしていれば、とても門外漢の私などにはかまってくれないわけですから、ある意味ラッキ-だったわけですが、名刺まで頂きながら少しお話を伺うことができました。

一部報道されているように監督は慶応大学で野球を4年間やった後、銀行員として勤めていたのですが野球の夢が捨てきれず、銀行を辞めて教職の道を目指したのです。大学時代は1年生からレギュラ-となり、4年のときにはリ-グ優勝まで果たしているのです。

そのくらいバリバリの現役時代を送った方ですが、見た目には体も大きくなく普通の人のように思えたほどです。ですから内に秘めるものが凄いのでしょうね。伝えるところによるとこの監督が来てから、かなり練習も厳しくなったと聞きます。

昨年の秋はこの香川大会の決勝で高松商を2-1で破り、四国大会に進んだのですが1回戦で敗れ去ってしまったというのです。でも四国大会で勝ち進んだ高松商が、その後の明治神宮大会で優勝したのですから、実力も備えた堂々たる21世紀枠選抜校と言えるのではないでしょうか。

この後、まだ少し長くなりますので明日、また続きをお話しさせていただきます。

2016.02.23

高松での全研からその2 No.2813

高松全研からの続きです。この徳武産業・十河会長は奥さんの父の急逝により社長に就任したのですが、従業員との対立や業績不振などの過去の自社を振り返り、自分のおごりや自惚れにに気づく機会を様々な人からいただいたと言われます。

そして菩提寺住職の言葉にも経営者として強く心が動かされ、お客様の心に寄り添うサ-ビス・経営方針を究めていくのです。今では同社に届く「ありがとう」の数は日本一であり、それが私たちの勲章だとまで言い切られています。

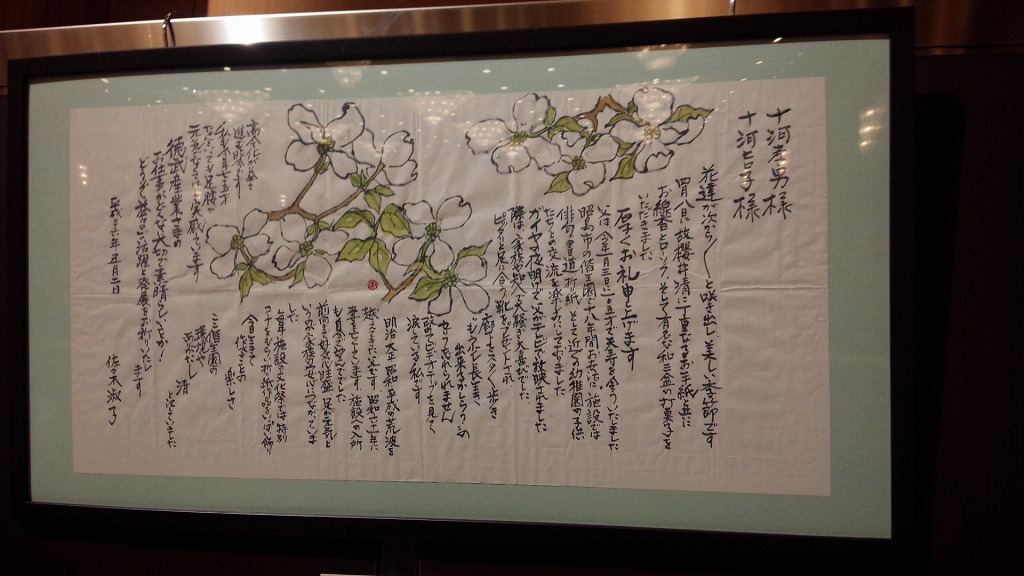

またお客様アンケ-トに答えてくれた方々には全て2年間、記念品と社員の自筆での礼状を届けているとのことです。「念ずれば花ひらく」会社の利益を真っ先に優先せず、困った人を助け人の心に届くサ-ビスを貫き続けた積み重ねが今日に繋がっていったのです。

講演の最中、お客様から届けられるお礼の言葉なども紹介されるたびに、ああこんないい会社が本当に存在しているんだと、感極まって思わず涙が流れ出たものです。

この全大会の最後のまとめとして、中同協の広浜幹事長が今大会の学びとして以下の3つのポイントを挙げていました。

1つ目は改めて何のために経営しているのかを問われたと言います。この講演でも話されていたように、損得よりも善悪、人が喜んでくれるのが人間はとても嬉しいことです。

そうした人に感謝される仕事をしたい。自社の仕事をいかにこうした憧れのものにしていくのかを考えていきたいと指摘しています。

それから2番目として同友会の学びを誇りとして覚悟を持って実践していこうということです。

そして最後に地域の期待に応える同友会を創ろうといい、自社が良くなっていき、地域を活性化していこうと言われていました。

まさにどれも記念講演の徳武産業が実践していることばかりです。この会社は駐車場のすぐ横が田んぼということもあり、社員の車は全て田んぼに向かって、きっちり前向き駐車をされています。

そして近隣の田んぼの草取りにも社員が参加したり、定期的に周辺の清掃にも取り組んでいます。また地元の学校の通学路にも面しており、学校までの道のりが長いため、会社にトイレを借りにくる生徒もあると言います。

そうした生徒のためにも、会社内に気を遣わず使えるように、わざわざ専用のトイレまで作って用意しています。何という素晴らしい、地域から愛される会社ではないでしょうか。こうした人を生かす経営の実践で、まさに地域の明るい未来を創っている実例なのです。

その一部でもよいから見習い、人の心に届くサ-ビスを自社の事業にも採り入れ、愛される企業を目指したいという思いが強く持つことができた今回の高松全研でした。